|

|

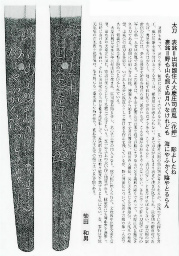

2009年8月31日 第6回出題「大慶直胤」 今回の答えは、大慶直胤でした。 ご記憶の方もいらっしゃると思いますが、以前に一度出題したもので、今回の解説については、花散里さんよりお休みを頂きましたが、入札所見に気になるコメントがございましたので、今回は彫物師の本庄義胤に焦点を合わせ、正秀と直胤との師弟関係を含めて簡単にまとめてみました。 御笑読下されば幸甚です。 本庄義胤は、正秀書簡によれば父子二代の彫金師であり、本名を亀次郎、後に亀ノ助(介)と称し、出生、没年等未詳でありますが、刀工でもあったようで、『古今鍛冶備考』には、正秀門人として押形が掲載され、刀銘に、「於東都本城義胤作」とあります。 どのような理由かは解りませんが、「本庄」を「本城」としています。 また、別の資料によれば直胤門人説もあり、謎の多い人物で、号を「雨情軒」「拾藻斎」などと称し、鍔の遺作かなり多くあり、縁頭には色絵もあり、金工としても一家をなしていたようです。 鍔は時折、刀剣雑誌に売品として出ているのを見た記憶があります。 彫物師としては当時、稀代の名工「埋忠明寿」より上手と賞賛されていましたが、文政二年にある不祥事を犯したことにより、それを咎めた水心子正秀は以後、義胤に彫物の依頼を止めてしまいます。 しかし直胤は、彼が他界するまで仕事を依頼したようです。 義胤の彫物は、末相州の総宗、康春あたりを模範としたようで、額の内へ彫下げて肉彫りにした剣巻龍など、末相州を彷彿させるものがあります。 また、大坂新刀の一竿子忠綱の彫りを思わせるような作品もあります。 彼の龍の彫物には特徴があって、龍のウロコが銭を並べてあるように見え、尻尾は先が垂れ下がるなどがあります。 剣巻龍の他、不動明王、旗鉾、梵字、和歌などがあり、いずれも構図や鏨使いともに細密を極めています。 しかしながら直胤の評価は厳しく、義胤の彫物は細密すぎて古雅に欠けると評しています。 今回は大慶直胤を影で支えた彫物師、本庄義胤についてお話をしましたが、如何だったでしょうか。 それでは、この辺で失礼します。 竹 屋 主 人 |